理系出身の私は、社会人になってイチから勉強した簿記1級に独学1発合格しました。他にも中小企業診断士・応用情報技術者試験・情報セキュリティスペシャリストなど、全て独学1発合格できました。

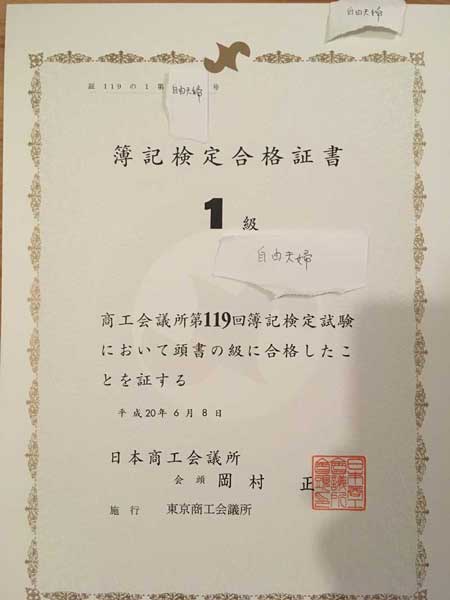

- 合計78/100点(平均点45.4)

- 商業簿記 14/25点(平均点12.4)

- 会計学 18/25点(平均点11.2)

- 工業簿記 21/25点(平均点12.1)

- 原価計算 25/25点(平均点 9.7)

勉強期間は1日2時間で6ヶ月。約350時間です。簿記1級の平均勉強時間は1000時間と言われているのでかなり早いペースかと思います。

| 2008年6月の第119回試験でしたので、IFRS対応前です。今なら更に出題範囲も広がっているのでざっくり1.5倍くらいは掛かるかもと思っています。 |

いろいろな資格に独学一発合格できましたが、「これは私の地頭がいいから」ではなく、「効率重視の正しいやり方」で勉強したからです。

実際、私は初めて受けた簿記3級試験は「正しい勉強法」をしなかったため、不合格になっています。

本記事では、「効率重視の勉強法」や使用したテキスト・問題集などを詳しく紹介していきます。誰でもできる勉強法です。

簿記1級独学合格した私のスケジュール

まずはじめに、スケジュールをご紹介します。6ヶ月350時間の期間です。

- テキスト 3ヶ月

- 過去問 2ヶ月

- 予想問題集&模擬試験 1ヶ月

1日2時間で無理なく行いました。

前半3ヶ月は、インプット期間としてテキスト使って基礎をしっかりと硬め、

残り3ヶ月は、過去問・予想問題集・模擬試験でひたすらアウトプットし勉強に取り組みました。

注目すべきは、「問題集」を使わなかったという点です。社会人で時間のなかった私は、問題集を思い切って省略したことで、短い期間で集中し合格できたと思います。

簿記1級独学合格した私の勉強方法 ①テキスト

では早速、簿記1級独学合格した私の勉強法をご紹介したいと思います。

はじめはテキストについてです。

テキストは極限まで絞り込む

はじめはテキスト選びです。

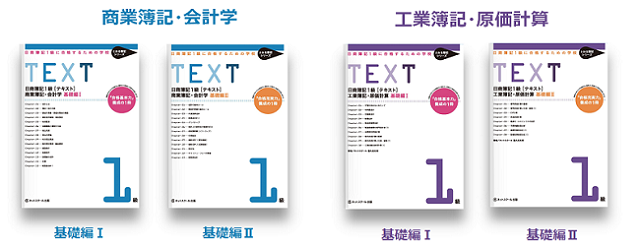

自分に合ったものを選ぶとよいのですが、私は書店で見比べた結果、「とおるテキスト(ネットスクール)」が見やすかったので使用しました。

商業簿記・会計学テキスト 基礎編①

商業簿記・会計学テキスト 基礎編②

工業簿記・原価計算テキスト 基礎編①

工業簿記・原価計算テキスト 基礎編②

スケジュールに余裕があれば、完成編のテキストで学習することをおすすめします。

商業簿記・会計学テキスト 完成編

工業簿記・原価計算テキスト 完成編

- 一つを徹底的に使い込む

- わからなくても次へ進む

テキストは色々浮気するよりも、手元にあるものを徹底的に使い込みましょう。

また、途中でわからない問題がでてきたとしても、どんどん次へ進みましょう。

簿記1級の内容は、復数の章が相互に関連しているので、後半で学んだときに前半の章を理解できる、ということもしばしばです。

例え全部やり終えてわからなくても、その分野が重要論点なら、過去問を解いてるときに何度も出てきます。

そのときに繰り返し考え、最後には理解できるようになるので、とにかくどんどん進むことが大切です。

私はこのテキストによる勉強に

3ヶ月(1日2時間)を費やしました。

テキストを使った勉強法は、下記の記事でかなり詳しく書いているのでご参考ください

計算ミスをしない電卓を購入しとにかく慣れておく

簿記1級の試験時間は限られています。そのため、電卓選びも大変重要です。

- 一度の計算ミスは命取り

- 電卓を打つ速さも重要

なので、私はこれらをクリアできた、「シャープ EL-G37 学校用電卓 12桁」を使用していました。

キータッチも安定しており、打ち間違いもしづらいため、ストレスなく使うことができました。

左手で電卓を打ち、右手で文字を書くことで、ペンを持ち変える必要がなくなったので、かなりの時間短縮になりました。

キータッチも安定しており、打ち間違いもしづらいため、左手でもミスなく使うことができました。

私の妻は、はじめはオシャレな電卓を購入しましたが、打ち間違いを多発してストレスになり、結局は電卓を買い直していました。

簿記1級独学合格した私の勉強方法 ②過去問で弱点分野をなくす

電卓に慣れ、3ヶ月間でテキストを一通り終えたら、4~5ヶ月目は過去問でアウトプットです。

当時の私は、仕事がかなり忙しかったので、平日は2時間しか勉強できませんでした。

そこで効率さを重視するために、

- 問題集には手を付けない

- 過去問で徹底的にアウトプットする。

思い切って「問題集は捨てて、過去問に集中する」という方針をとりました。

おすすめの過去問はテキストと同様に「とおる簿記シリーズ」です。

テキストと同様、ネットスクールの本は独学者が取り組みやすかったです。

テキストで勉強し慣れているので、スムーズに過去問に取り掛かることができました。

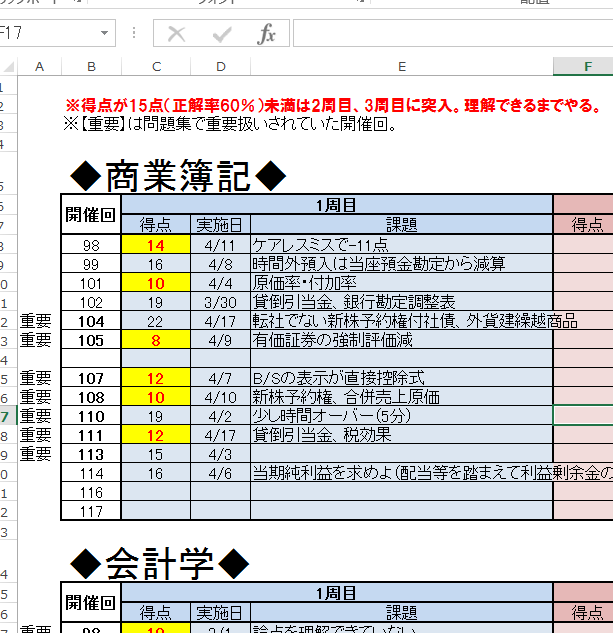

過去問を解くときは、エクセルファイルを用いて、

各問題の得点状況を表にまとめて管理していました。↓

解けたかどうかの記憶は意外に曖昧なので、客観的に数字で管理するやり方はとても有益でした。

- 解ける問題は2回以上解かない

- 間違えた問題を何周も繰り返す

忙しい社会人は効率を意識する必要があるので、

間違えた問題のみを集中的に解きなおすという形で戦略的に進めるのが良いです。

上記のように客観的に数字で管理したおかげで、2ヶ月で集中して過去問を仕上げることができました。

過去問を解くときは、傾斜配点を踏まえ効率よい合格を目指す

過去問を勉強する上で意識するポイントがあります。

それは傾斜配点に備えることです。

簿記1級試験には、簿記2・3級のときにはなかった傾斜配点という仕組みがあります。

これは、みんなが正解する問題の配点が大きくなる。という仕組みです。

たとえマニアックな問題を解けたとしても、基本的な問題を落としていると点数が思ったほど上がりません。

逆に言えば、正答率の高い問題さえ解ければ、他がダメでも合格できる場合もあるということです。

過去問を勉強する際は正答率の高い問題は必ず解けるように意識して取り組みました。

例えば私の場合、本番試験では、前半の商業簿記が全く解けず、

コレは落ちた・・終わった・・・

と途中で落胆しましたが、

結果は、

と、足切りライン(25点中10点未満)を上回っていました。

そして、後半の原価計算は諦めずに受けたお陰で満点を取り、合格率が1桁台(9.3%)の回でしたが合格できました。

もしかすると、傾斜配点のお陰で足切りを免れたのかもしれません。

他の受験者の正答状況を踏まえて採点されるので、傾斜配点で加点調整され、合格できることもあるので、弱点を作らない勉強法が大切です。

簿記1級独学合格した私の勉強方法③予想問題集と模擬試験

6ヶ月目の最後の1ヶ月は、予想問題集と模擬試験です。

試験直前は、本番のつもりでとにかくアウトプットを繰り返し、弱点をなくすように意識します。

専門学校での簿記1級模擬試験を受け、解答テクニックを身につける

普段の勉強方法については自分で方法論を確立すべきですが、解答方法等のテクニックについては、やはり専門学校から学ぶのが一番です。

資格試験ごとにお作法があるので、それを知っておくことで無駄な減点を避けることができます。

また、本番と同じタイムスケジュール・多くの受験生の中で行われるので、緊張感や時間配分も把握できます。

本番の前に予行練習として一度受けておくことをオススメします。

TACの簿記1級予想問題集で学ぶ

簿記2級と比べ、簿記1級は難易度も高いので、テキスト・過去問に加えて簿記1級予想問題集を使って仕上げるのが良いです。

私の場合、

- テキスト → ネットスクール

- 過去問 → ネットスクール

- 模擬試験 → 大原

でしたので、

予想問題集はTACにすることで、各会社の良さを吸収することを狙いました。

取り組み方は過去問と同じで、

エクセルファイルで管理しながら解く

- 間違った問題はテキストで復習する

- 解けない問題を繰り返し解く

という勉強法です。

様々な会社のテキスト・過去問・予想問題集を使って勉強したことで、論点を網羅できた手ごたえを感じ、

「自分はここまでやったんだ!」という自信をもって、本番試験に臨むことができました。

TAC簿記検定講座 (著)

タイパ重視の私が今から簿記1級の勉強をやり直すなら、動画の講義を併用しながらテキスト学習の効率を高めること間違いなしです。例えば、↓のようなコンテンツで細切れ学習を行います。

簿記1級独学合格後のキャリアや転職について

合格後のキャリア・人生は大きく変化しました。合格後すぐに転職活動をはじめましたが、

- システムエンジニアとしての業務経験

- 簿記1級の独学短期合格に裏付けされた知識と学習能力

をセットで評価され、未経験ながら会計システム分野でのコンサル職に転身できました。

また、簿記1級合格後に行った米国公認会計士の専門学校で、私は現在の妻と出会いました。

仕事やプライベートも大きく変えてくれた簿記1級に挑戦し本当に良かったと思います。

なお、私の妻は学生時代に簿記1級の受験に挫折した経験があるので、簿記1級の難易度について確認しておきます。

簿記1級の難易度について

簿記1級試験の学習範囲は広く、一般的にも「難易度レベル高」の難関試験です。

簿記1級は2級と比べ試験範囲がぐっと広がる

簿記2級の場合は3級の延長線上で勉強できますが、簿記1級は2級と別物と考えて勉強したほう良いです。

なぜなら、簿記1級の試験内容は普段馴染みのない分野ばかりだからです。

例えば・・・

- 退職給付会計

- 税効果会計

- デリバティブ取引

- 事業分離会計

- 企業価値評価など・・・

など、普段生活しているだけでは絶対に触れない内容です。

たとえ大企業の経理担当者だったとしても、実際には全ての勘定を扱うわけではありません。

私の妻も大手企業の経理担当者でしたが、自分の扱う分野は「退職給付会計だけ」という特定の勘定に限られているので、実務経験者でも難しい試験だそうです。

簿記1級は勉強時間が長いので途中でやめる人が多い

簿記1級はテキストの量も多く、勉強期間が長期化するので、途中であきらめてやめてしまう人も多いです。

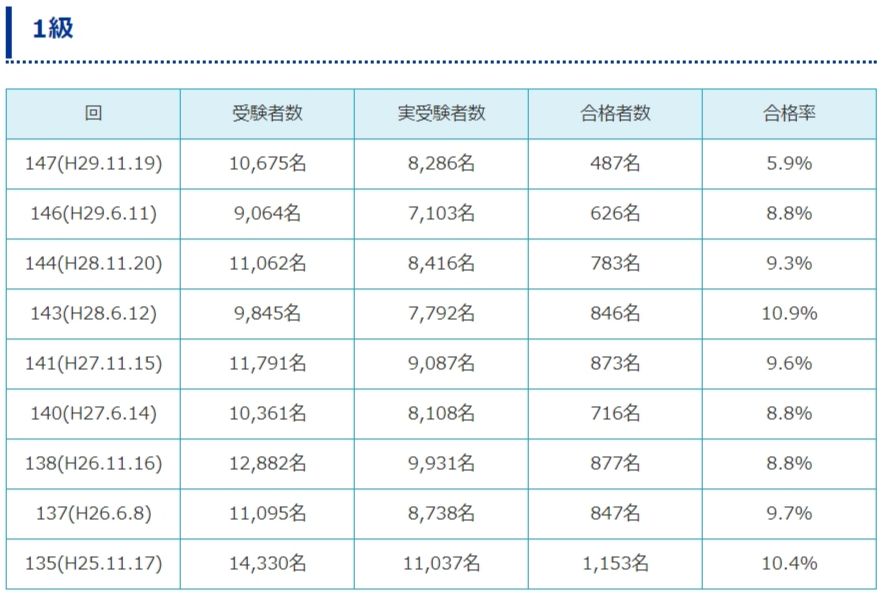

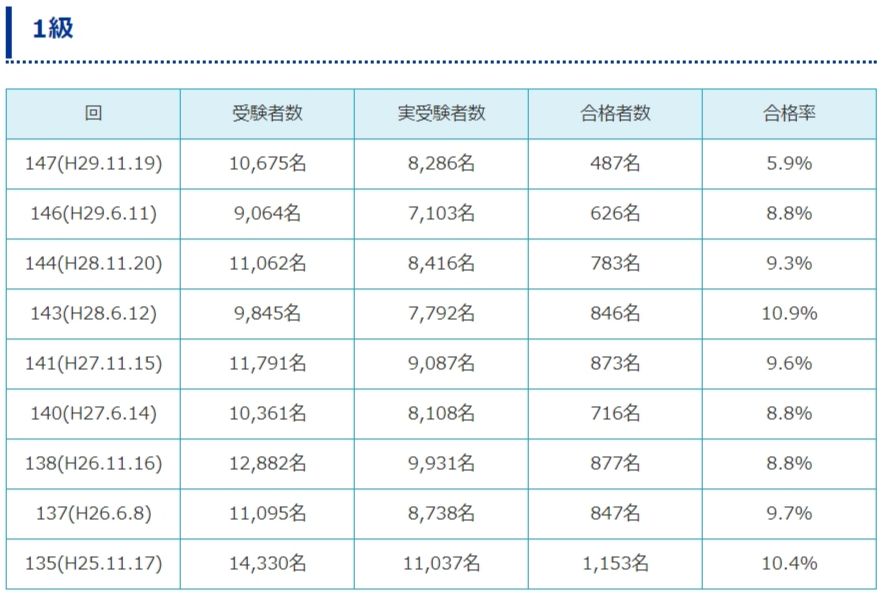

毎年2割・約2000人が途中であきらめる

「半年~1年後の試験に合格するぞ!」と受験料を払っても、実際は約2割の人が受験すらあきらめてしまいます。

例えば、表の一番上の147回(H29.11.19)を見てみると、

- 受験生:10675名

- 実受験者:8286名

となっていて、実際は差し引いた2389人は受験料を払ったのに、受験はしていません。

この割合は毎年続いており、

受験者数の約2割、

人数でいうと約2000人が毎年受験すらしていない

ということになります。

受験をしなかった人の正確な理由はわかりませんが、

途中であきらめてしまう人がかなり多い

と推測できます。

簿記1級の勉強時間は長期化する

簿記の一般的な勉強時間は

- 簿記1級 500~1000時間

- 簿記2級 200~400時間

- 簿記3級 100時間前後

と言われています。

簿記3級や2級なら、1~3ヶ月集中すれば合格できますが、

簿記1級は少なくとも半年から1年以上は必要です。

長期間モチベーションや集中力を継続させなければなりません。

また、簿記1級500~1000時間というのは、

| 簿記2級の内容が完全に頭に入っている人 |

を指すので、簿記2級の復習が必要なら、勉強期間はそれ以上はかかると思ったほうがよいです。

簿記1級は、他の資格と比べて勉強時間が「長期化」する試験ですので、

半年~1年の時間を捧げる覚悟が必要になります。

簿記1級の合格率は1割以下、9割は落ちる

簿記1級の合格率は、他の試験と比べても合格率は1割以下で、かなり低いです。

簿記1級の合格率は毎年1桁台とかなり低い

上記の一番右の欄の合格率を見てみると、 ほとんどの年が1桁%台の合格率です。

司法試験の合格率でも毎年20~30%あるので、単純に比較はできませんが、簿記1級はかなり厳しい資格だといえます。

簿記2級、3級と1級の合格率の比較

簿記1級と、2級・3級を比較してみても、1級の合格率は非常に低いです。

- 簿記1級 5~10%

- 簿記2級 20~40%

- 簿記3級 30~40%

いずれも70点以上が合格ですが、

簿記2級3級の合格率は、開催年によっては高いときで40%以上あるのに対し、

簿記1級の合格率は高くても10%ほどです。

どうして、1級は、常にこの数字なのだろう・・・と思ったのですが、

調べてみたら「傾斜配点があり、合格率が10%を上がらない」とも言われています。

「傾斜配点」に備えた勉強をしないといけない試験になります。

簿記1級は足切りがある

「傾斜配点」に加えて、簿記1級試験には「足切り」もあります。

簿記1級には4科目ありますが、10点に満たない科目が1科目でもあると「不合格」になっていまいます。

例えば、極端に言うと

- 会計学 25点(満点)

- 商業簿記 25点(満点)

- 工業簿記 25点(満点)

- 原価計算 0点 合計75点

上の場合、

全体合計75点なので、合格ラインの70点以上ですが、

原価計算が0点で足切りの10点以下なので

結果は「不合格」になってしまいます。

簿記1級のチャンスは年に2回

簿記2・3級は年に3回開催されますが、簿記1級は年に2回しかありません。

- 簿記3級・・6月・11月・2月(年に3回)

- 簿記2級・・6月・11月・2月(年に3回)

- 簿記1級・・6月・11月(年に2回)

簿記1級は年に2回しかないので、1回不合格になってしまうと次は6ヶ月後です。

不合格なら

「また半年かけ勉強するモチベーションを保たないといけない・・・」

「0.5歳年をとってしまうので、転職やキャリアアップにどんどん不利になってしまう・・・」

など、一度不合格になるインパクトは大きく、チャンスも限られているので、必ず1発合格するぞ!という気持ちで挑むことが大切です。

簿記1級の勉強法の失敗談

私は簿記1級に無事1発合格できましたが、私の妻は学生時代、専門学校に通いましたが途中で挫折してしまい、

受験すらしなかったそうです。

そのときの失敗談について最後にお伝えしたいと思います。

失敗理由はこちらです。

- 就活終了後に時間があったので、軽い気持ちで申し込んだ

- 簿記2級は合格していた。ちょっと勉強すればいけると思った

- 勉強スタート。テキストを見たけど、全然イメージがわかない・・・

- 専門学校のスピードがはやくてついていけない・・・

- わからないから、ますますやりたくない・・・

簿記2級の延長線上で考えていたけど、やってみたら全然ちがった・・・

自分のスピードで勉強できず挫折してしまった・・・

というのが理由だそうです。詳しく下記でご説明します。

簿記の勉強の失敗理由 ①モチベーション

そもそも合格へのモチベーションが低かったことが失敗の要因でした。

時間があったので、勉強してみた妻ですが、やってみるとかなり難しく嫌になったそうです。

一方、簿記1級に一発合格した私の場合は、今の仕事を一生やり続ける面白さを見いだせず悩んでいたので、

「簿記1級を取得して、転職に成功させる!」という強い思いがありました。

転職後のキラキラしたキャリアをイメージできていたからこそ、簿記1級にも真剣に取り組めました。

簿記の勉強の独学失敗理由 ②簿記の面白さに気づけなかった

たとえ上記のような「勉強する理由」や「モチベーション」がなかったとしても、勉強できてしまう人はいます。

それは、「簿記の勉強っておもしろい。楽しい!」と思っている人です。

このような人は、自分で勝手に勉強してしまうので、放っておいても必ず合格できてしまいます。

妻の場合、テキストを見ても「うーん」とイマイチやる気がでず、勉強をすぐに辞めてしまいました。

一方で、私の場合は、「なるほど。ぁあーこれがこういうことか・・・!」と勉強自体が楽しくなっていました。

勉強当初は「最初はよくわからない・・・」と感じていても、続けているうちに理解しだして「面白くなる」こともあります。

簿記の勉強は、「どうしても嫌」と思わなければ、続けていると楽しくなってきます。ですので、あきらめず続けてみてください。

簿記1級の独学が不安な場合は、オンライン講座がおススメ

完全独学だと、勉強時間を確保しモチベーション維持に大変な面もあります。

そんな方にオススメなのが「公認会計士たぬ吉の資格塾」さんの日商簿記講座1級です。

公認会計士として業務経験をお持ちのたぬ吉さんが、分かりやすい言葉で解説してくれます。

- 実務で使える実践的な簿記の知識を身につけられる

- 専門学校よりもリーズナブルな価格設定

- 公認会計士や税理士にステップアップしたい方にも最適

前提として、テキストや問題集は別途用意しておく必要がありますが、たぬ吉さんの動画を見ることで、テキストや問題集で学習するタイパを高められるため、独学の方には有用な学習支援コンテンツとなります。

講座は下記を自由に購入可能で、1講座が33,000円ということでお財布にも優しいです。

- 原価計算講座

- 商業簿記・会計学講座【第Ⅰ部】

- 商業簿記・会計学講座【第Ⅱ部】

試験範囲に改定があった場合も、解説動画を追加して貰える点も心強いです。

私が完全独学で大変だと感じたのは、法改定の度に自分で調べないといけない、勉強中このやり方でいいのか途中で不安になるという点でしたので、これは非常にありがたいです。

また、簿記2級のたぬ吉さんの動画では、2級で導入された「ネット試験」と「従来の試験」との有利不利も解説してくれており、「試験に合格する」という目的地に最短距離で進む上でためになる情報も解説してくれています。

テキストや試験の傾向を自分でキャッチアップするのは面倒、仕事で忙しく時間をとれない、という方におすすめです。

具体的なスケジュールについてはこちらの記事もご参照ください。