理系出身でIT業界で働く私は、簿記の勉強は社会人になってからのスタートでしたが、独学のコツをつかみ、簿記1級・2級は一発合格することができました。

日商簿記2級に独学合格した私は、簿記1級にも独学で一発で合格し、会計コンサルタントに転職も出来ました。

しかし、それ以前に受けた別の資格試験の失敗では、時間を費やすことで満足してしまい、肝心の内容が勉強時間の割には身についていないことが多かったです。

今回はその反省も踏まえて、初学者が着実に独学で簿記2級に一発合格するための勉強法を解説したいと思います。

簿記2級独学合格への正しいマインドを持つ

最短ルートで合格するためには、やみくもに勉強を進めるのではなく正しいマインドが必要です。

過去の自分の失敗をもとに解説します。

①結果を求めて焦ったり急いだりしない

これこそが自分が一番苦労したポイントです。

私が今まで失敗したケースでは、焦りは下記のように失敗に繫がる要因となりました。

|

そもそも、時間の限られている社会人が、勉強時間を増やすことを良しとする戦略が根本的に間違っていたのだと感じます。

私は、無理なく続けるための仕組み作りについては全く考えていなかったのです。

これらの根源には「結果を早く出したい」という焦りがありますので、結果をすぐには求めずに淡々と継続するという意志が重要となります。

②合格後のビジョンを具体的に持つ

私が今までの成功/失敗体験を振り返ったところ、失敗したケースには合格後のビジョンがありませんでした。

|

「合格したらどんな自分になっていたいか」というビジョンや熱意の源を持ち、必ず合格すると確信して勉強をはじめましょう。

簿記2級の独学勉強法①:無理のない計画をたてる

簿記の学習は継続が肝心です。決して無理をせず続けることが合格の要です。自分を追い込んで、継続を断念させてしまっては本末転倒ですので、毎日無理なく勉強出来る時間を設定しましょう。私の場合は、毎日2時間 × 3ヶ月というスケジュールをたてました。

3ヶ月で無理なく勉強する

私のざっくりした3か月間のスケジュールはこちらです。

| 1か月目 | ・メインテキストを一通り実施(分からない箇所はマークして考え方を書き込む) |

| 2か月目 | ・メインテキストを短時間で確認(特にマークしたところは重点的に) ・問題集を実施(1回目) |

| 3か月目 | ・問題集を実施(2回目以降) ・過去問を実施 |

先が見えないことで焦りが生まれます。全体の工程が見えることで、淡々と進み続けることができます。ここで重要なことは、毎日の予定量を多くしすぎず「腹八分目で続きが気になる」くらいにとどめることです。

これは継続するために重要な要素であり、「勉強しなければ」と脅迫観念からも解放されるための有効な方法です。3ヶ月なら現実的かつ効率的に無理せず合格できるはずです。

毎日の勉強時間は最大2時間とする(土日も同様)

平日は朝1時間、夜1時間というスケジュールで取り組みました。休日は朝7時から9時まで勉強して、後は通常通りの休日を送ることで、普段と変わらないムード作りを心がけました。社会人の私は毎日2時間集中し必ずやりきると決めたおかげで無理なく継続し合格できました。

スケジュールは一週間単位で管理し、余裕ある計画を立てる

仕事が立て込んだり、急な予定が入れば、時には勉強できない日もあります。細かくしすぎると、スケジュールの遅延が雪だるま式に溜まり、モチベーションの低下につながります。

週単位で余裕枠を設けておくことで現実的なスケジュールにすることができます。(例えば平日出来なかった分は、土日に取り返す)

他の日で巻き返すにしても、1日当たりの予定ボリュームが多いと実現不可能なスケジュールになるので、はじめから無理のない(少し余裕がありすぎでは)という計画を立てておくことが重要です。

簿記2級の独学勉強法②:テキストは極限まで絞る

合格には、テキストを絞ることが重要です。色々手を出すよりも、1冊を徹底的に使いこむことで十分に合格レベルまで到達できます。

おすすめの簿記2級のテキスト

市販のテキストはどれも良く作られていますが、おススメは「よくわかる簿記シリーズ」です。

資格取得に長けた専門学校であるTACの公式教材です。2色刷りで表や図が豊富なので、学習の論点を明確に把握できました。平成28年度以降の出題区分の改定についても解説してくれているので、初心者の方には学習しやすい内容になっているかと思います。

・よくわかる簿記シリーズ(商業簿記)

・よくわかる簿記シリーズ(工業簿記)

入力ミスしない電卓を選ぶ

試験時間は限られています。電卓の入力ミスは命取りですので、ミスなく反応が良いものを選ぶことをおススメします。(私の妻も、はじめはデザイン性の高い電卓を購入しましたが、計算ミスを連発したので結局買い直していました。)

私の場合は、問題を解くときに、ペンを持ち変えるのが面倒だったので、右手で文字を書き左手で電卓を叩いていました。入力しやすい電卓だったので、左手でも快適に電卓を打つことが出来ました。

キータッチも安定しており、打ち間違いもしづらいため、ストレスなく使うことができました。

簿記2級の独学勉強法③:テキストを毎日2時間勉強、最大の効果をあげる

1か月目はインプット学習となります。このタイミングでは、見るものすべてがお初にお目にかかる状態ですので、如何にして効率的に理解し記憶するかが重要です。毎日2時間(商業簿記、工業簿記の各1時間)で最大の効果を上げるつもりでやりましょう。

①最初の10分は2日前と前日の高速復習

1時間のうちの最初の10分は、2日前と前日に勉強した2章分を高速で復習します。走馬灯のように「あ、うん」というイメージで内容をフラッシュバックさせます。エビングハウスの忘却曲線の考え方を利用して、記憶の定着を良くする工夫をしましょう。

②残りの50分でメインの勉強

残りの50分で、その日に予定していたメインの勉強をしますが、ポイントは以下の通りです。

ポイント1:文章はダラダラ読まない

大まかに内容を理解するつもりで読みましょう。初めて見かける内容に限られた時間で取り組む訓練が、本番でも力を発揮できる集中力を醸成します。

ポイント2:簿記の素人の知人に内容を説明するつもりで進める

友人や恋人に分かりやすく説明している自分をイメージして、勉強します。実際に説明してみてもいいでしょう。休憩時間に家で独り言のようにブツブツ言ってみるのも効果的です。

ポイント3:「何のためのもの」「どういう種類があり」「どういう処理が必要か」を押さえる

やみくもに言葉を覚えるのではなく、理解しつつ進みましょう。上記3点の項目を表にまとめられるまでのレベルで理解することが大切です

ポイント4:自分の会社や周囲の人に当てはめてみる

自分の会社で該当する内容の仕事を誰がしているかをイメージしてみましょう。必ずいるはずです。学生の方は、テレビドラマなどを思い浮かべてみてもいいかもしれません。

ポイント5:自分のエピソード記憶と関連づける

特に自分のエピソードと関連していると覚えやすいです。普段の業務での事務処理等で関連している箇所はないかをイメージしてみましょう。

ポイント6:早く終わったら終了、時間内に終わらなくても強制終了

1時間よりも早くテキストを読み終えたら勉強終了します。早く終えたことを喜び、好きなことをしましょう。時間内に終わらなくても強制終了しましょう。次の日や土日の予備日で挽回しましょう。

最初の1ヶ月のインプット期間は、努力が蓄積されるように「焦らずに」「長期的に」「現実的に」進めていくことが成功の秘訣です。

簿記2級独学勉強法④:問題集で徹底的にアウトプット

最初の1ヶ月でテキストをやり込んだら、2ヶ月目はアウトプット学習です。アウトプットには問題集を活用しましょう

おすすめの問題集

問題集は、テキストと同様「よくわかる簿記シリーズです」がおすすめです。

1ヶ月で用いたテキストと同じシリーズであれば馴染んでいるはずですので、早く効率よく勉強できます。(気に入ったものがあれば、テキストと違うものでも大丈夫です。)

・よくわかる簿記シリーズ問題集(商業簿記)

・よくわかる簿記シリーズ問題集(工業簿記)

2か月目は問題集で効率的にアウトプット

1ヶ月目のテキスト学習と同様に、商業簿記・工業簿記それぞれ1時間の枠を使って問題集を進めます。

問題集を解くときのポイント

ポイント1:時間内で解くという意識を持ち自分で考える

本番試験は初めて見る問題を解きます。

馴染みのない問題が出ても諦めずに自力で考えて答えに近づく姿勢が合否を左右します。

アウトプット学習はそのような訓練の絶好の機会です。

ポイント2:10分経っても分からなければ解答を見る

自分で考えることも重要ですが、タイムマネジメントも本試験で合否を左右する要素になります。

問題を見て10分経っても全く分からない場合には解答を見てしまいましょう。手がかりがつかめそうであれば、引き続き考えることで経験値となりますが、まったく手ごたえがなければ、解答を読み、関連するテキストを復習して理解を深める方が有効です。(この時にも、他人に説明するつもりで行うと効果的です)

ポイント3:不正解の場合、何故間違えたかを記録しておく

不正解でも、考え方が分からなかったか、計算方法でミスしたのか記録しておくことが有効です。問題集には一覧表があるはずですので、自分で間違え方の分類が分かるようなマークをつけておくとよいでしょう。

・正解 → 〇

・計算ミス → △

・お手上げ → ✕

2周目は ✕ と △ を集中的に行い、全てが 〇 になることを目指します。

記録を上手く活用することで、脳内リソースの記憶力を内容の習得に集中させてあげましょう。

ポイント4:電卓に慣れておく

電卓ミスは本番で命取りですので、慣れておきましょう。問題集を解く段階から慣れておくと本番も安心です。私の場合、2か月目には、左手で電卓を打つのもだいぶ慣れ、計算ミスなく問題を説けるようになりました。

簿記2級独学勉強法⑤:過去問で仕上げる

3ヶ月目は苦手をなくすことが目的です。2ヶ月目の問題集で苦手だった箇所の復習と、過去問を解き本番に慣れましょう。

おすすめの簿記2級過去問

こちらもテキスト・問題集同様、TACのよくわかる過去問シリーズです。直近12回分の試験問題の解説を丁寧にしてくれています。会計基準・法改正にも対応されているので、安心して学習できました。答案用紙もダウンロードできるで、繰り返して過去問に取り組むことが出来ます。

TAC簿記検定講座(著)

簿記2級の独学勉強法:おすすめの問題集

2ヶ月目で行っていた問題集で間違えた問題や計算ミス(△)、お手上げの問題(✕)を最後の1ヶ月で解けるようにもう一度復習しましょう。解説を何度も読み振り返るとことで理解が深まります。

過去問で本番に慣れる

簿記2級の場合、問題集をある程度解けるようになれば、過去問に挑戦できる状態になっていると思います。とは言っても、いざ解いてみると結構間違えることが多いです。間違えたら解説を読み、関連するテキストや問題集を振り返ってください。

ここでも他人に説明する形で

「この過去問はテキストや問題集のあの箇所に近いけど、○○のあたりが違っていてひっかけ問題だから要注意だよ」

と実際に言葉として口にしてみれば勉強の効果が高いです。

また、この時期も、1時間枠の最初の5分を使って、前日以前に解いた問題や間違えた問題の記憶をフラッシュバックさせた方が学習効果が高まると思います。

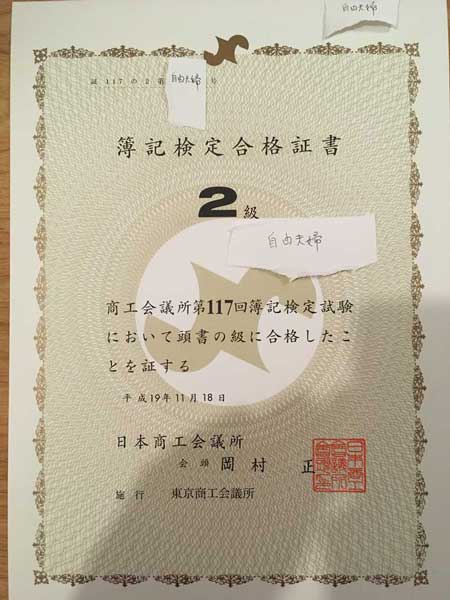

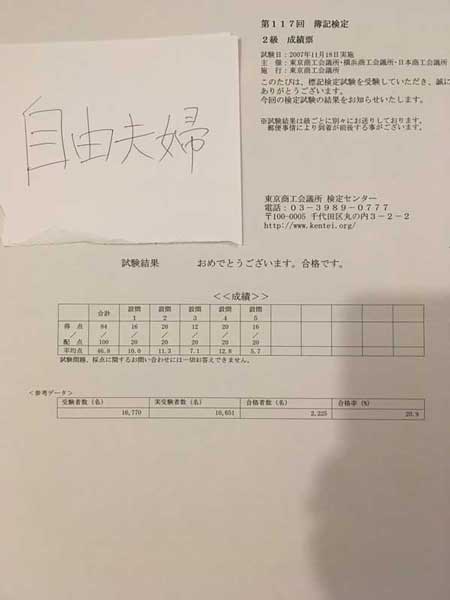

日商簿記2級検定の合格結果

私は上記の方法で100点満点中84点で合格しました。テキストに書かれていることをすべて覚えればもっと高得点をとれたかもしれませんが、精算表などの得点配分の大きい重要な問題を解くことに集中し、単発のマニアックな仕訳問題などは解けなくても良いと割り切りました。

簿記2級成績表

学習の理解に個人差はありますが、無理なくできる自分のペースを見つけ、継続することが合格の近道です。

私自身も簿記2級に合格して自分の勉強スタイルを確立したことで、簿記1級の合格にも役立ちました。

簿記2級検定は平成28年以降難しくなってる?合格率は?

最後に、最近の簿記2級検定の傾向と合格率について、見てみたいと思います。

簿記2級試験は平成28年以降、試験範囲が大幅に変更になり、簿記2級の内容が難しくなっています・・・

例えば、

- 連結会計:未実現損益の消去

- 引当金:個別評価と一括評価

- 純資産:株式資本の計数の変動

- 税金:課税所得の算定

- 税効果会計:繰り延べ税金資産・負債の計上

など、私が合格した頃より論点も増え、1級の内容が2級にスライドされてしまっています・・・。

私は簿記1級も合格したのですが、上記の変更論点は、理解するまでに時間もかかるので、これまでよりも勉強時間の確保が必要だと思います。

また、平成28年(2016年)以降の合格率を見てみると、

- 2016年 2月 14.8%

- 2016年 11月 13.4%

- 2018年 6月 15.6%

合格率10%台の開催回も増えています。2級なのに10%台!?と驚きましたが、1級の論点も加わって、難易度が増している・・・というのが簿記2級の最近の現状です。

まずは簿記2級の内容を知ることからはじめるのがオススメ

まずは簿記2級を受験できそうか?と自分のレベルを知ることがオススメで、そのためには【実際の授業を受けてみる】のが一番です。

簿記2級に合格できたおかげで、仕事以外で勉強することの楽しさを知り、人生にハリがでました。

そのままの勢いで簿記1級にも合格でき、会計コンサルタントにも転職できました。

毎日、時間に追われながら仕事をし、いまのままの人生でいいのか・・・

悩みながら日々を過ごしていたのが今では懐かしいです。

簿記2級の独学が不安な場合は、オンライン講座がおススメ

完全独学だと、勉強時間を確保しモチベーション維持に大変な面もあります。

そんな方にオススメなのが「公認会計士たぬ吉の資格塾」日商簿記講座2級

です

公認会計士として業務経験をお持ちのたぬ吉さんが、分かりやすい言葉で解説してくれます。

- 実務で使える実践的な簿記の知識を身につけられる

- 専門学校よりもリーズナブルな価格設定

- 簿記1級、公認会計士や税理士にステップアップしたい方にも最適

前提として、テキストや問題集は別途用意しておく必要がありますが、たぬ吉さんの動画を見ることで、テキストや問題集で学習するタイパを高められるため、独学の方には有用な学習支援コンテンツとなります。

講座は33,000円ということでお財布にも優しいです。

試験範囲に改定があった場合も、解説動画を追加して貰える点も心強いです。

私が完全独学で大変だと感じたのは、法改定の度に自分で調べないといけない、勉強中このやり方でいいのか途中で不安になるという点でしたので、これは非常にありがたいです。

また、簿記2級のたぬ吉さんの動画では、2級で導入された「ネット試験」と「従来の試験」との有利不利も解説してくれており、「試験に合格する」という目的地に最短距離で進む上でためになる情報も解説してくれています。

テキストや試験の傾向を自分でキャッチアップするのは面倒、仕事で忙しく時間をとれない、という方におすすめです。

以下の記事もお読みください。